Pour ce sixième billet de la série « Les projets un peu fous du logiciel libre », j’ai eu envie de parler de 0.A.D. C’est un projet titanesque de gestion stratégique en temps réel qui se passe sous l’antiquité. Un peu à l’image des Civilization (qui était en tour par tour et sur lequel j’ai passé des dizaines d’heures sur mon Amiga 1200), on doit faire vivre sa propre civilisation entre -500 et 500 de notre ère.

Conçu à l’origine comme une extension d’Age Of Empires II, le projet né en 2000 deviendra un projet indépendant en 2003. Entre 2003 et 2009, le projet reste classiquement en développement non ouvert pour être publié comme gratuiciel (freeware dans la langue de Winston Churchill).

En 2009, l’équipe décide d’ouvrir le code source. Depuis, 3 versions pré-alpha et 19 alphas (donc instable et partiellement incomplètes) se sont succédées. Sur certains plans, une telle durée de développement pourrait faire penser à un titre célèbre pour avoir été synonyme de vaporware, Duke Nukem 4 Ever qui a été annoncé en 1997 et publié en 2011. Sauf qu’on peut jouer avec 0AD.

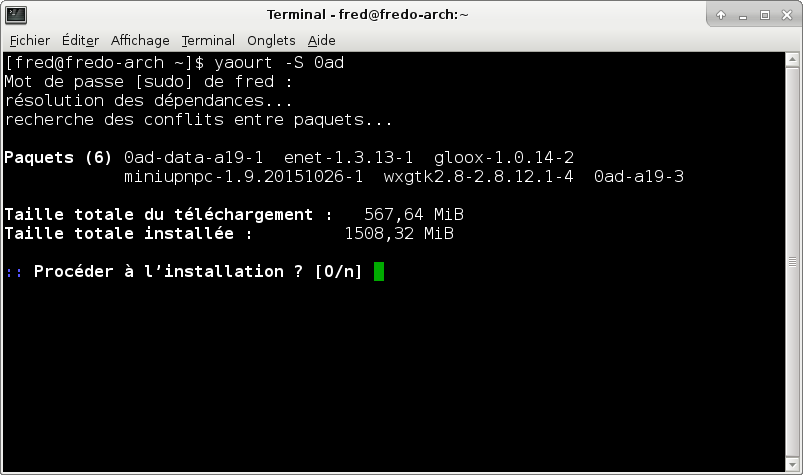

Le jeu se veut de grande qualité graphique et sonore, et il montre qu’on peut produire des jeux libres avec une charte graphique qui ne pique pas les yeux. C’est un jeu assez gourmand en place, il demande en effet un peu plus de 1500 Mo de d’espace disque.

Continuer la lecture de « Les projets un peu fou du logiciel libre, épisode 6 : 0.A.D. »