Il y a des projets dont on se dit qu’ils sont morts et enterrés. C’était le cas pour moi avec le projet SymphonyOS qui n’avait plus donné signe de vie depuis 2009. En faisant ma visite matinale et quotidienne sur Distrowatch, j’ai lu une annonce sur la renaissance de SymphonyOS, avec l’annonce d’une version béta, la 14.1.

Après m’être pincé pour voir si je ne rêvais pas, j’ai été sur la page officielle et j’ai récupéré cette distribution qui s’avère la énième dérivée d’Ubuntu 14.04 en date.

Je me souviens plus quelle était la base de la SymphonyOS en 2009. Mais comme pour les versions précédentes, elle utilise un environnement de bureau spécifique, Mezzo.

Vous prenez le vénérable fvwm, vous lui rajoutez une interface utilisant le moteur de rendu Webkit (en gros celui de tous les navigateurs sauf de Mozilla Firefox, Seamonkey et Internet Explorer), et voila 😉

La page sur les 10 ans de SymphonyOS résume bien l’ensemble du projet.

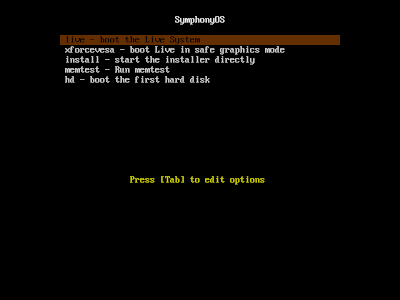

J’ai donc utilisé mon ami wget pour récupérer l’ISO (qui n’est qu’en 32 bits pour le moment), et j’ai lancé le tout dans une machine VirtualBox.

[fred@fredo-arch ISO à tester]$ wget -c http://eu.symphonyos.com/SymphonyOS-14.1-i386.iso

–2014-08-18 08:12:00– http://eu.symphonyos.com/SymphonyOS-14.1-i386.iso

Résolution de eu.symphonyos.com (eu.symphonyos.com)… 188.226.131.12

Connexion à eu.symphonyos.com (eu.symphonyos.com)|188.226.131.12|:80… connecté.

requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 200 OK

Taille : 922746880 (880M) [application/x-iso9660-image]

Sauvegarde en : « SymphonyOS-14.1-i386.iso »100%[======================================>] 922 746 880 1,93MB/s ds 8m 10s

2014-08-18 08:20:10 (1,80 MB/s) — « SymphonyOS-14.1-i386.iso » sauvegardé [922746880/922746880]

J’ai démarré directement sur l’installateur. Pour avoir un clavier en français (car la gymnastique mentale pour transformer un clavier Azerty en Qwerty de bon matin, bof !) et pouvoir utiliser la distribution avec plus de souplesse.

Continuer la lecture de « SymphonyOS 14.1 : un phénix un brin déplumé ? »